青岛市即墨区:争当“排头兵” 阔步新征程

即墨区加大基础设施配套力度,城市功能逐步完善

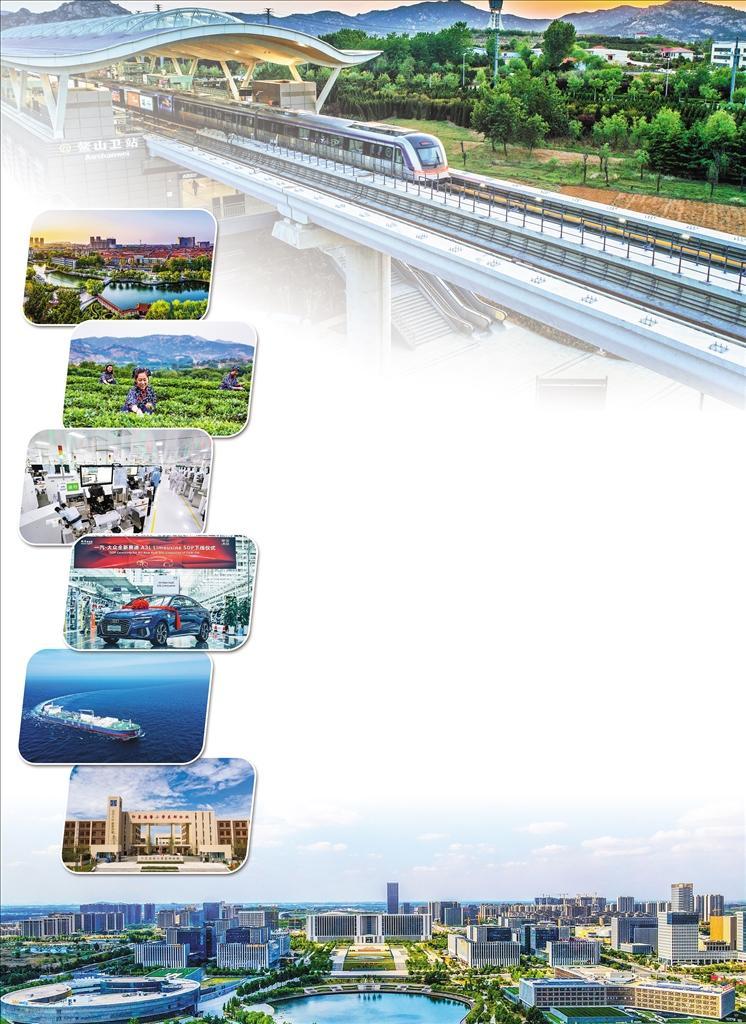

即墨区持续推进城市公园绿化、美化

即墨区加快乡村振兴步伐,入选国家城乡融合发展试验区。图为鳌山卫“茶香梅谷”,重点发展茶叶、梅花种植加工、休闲观光产业

即墨新一代信息技术产业日新月异。图为泰睿思微电子生产车间

即墨区汽车产业成为全省25个特色产业集群之一,正瞄准智能化、电动化、网联化、集群化方向发展

由青岛国信集团联合中国船舶集团、青岛海洋科学与技术试点国家实验室等单位研发建造的“国信1号”,成为青岛海洋产业的一张“新名片”

即墨区推进教育优质均衡发展,五年来,新建106所中小学、幼儿园

即墨区加快城市更新步伐,城市品质持续提升

又是金秋十月,又是丰收时节。红绸揭开,那块簇新的“即墨区”牌匾已挂上五年。

时间回拨到2017年10月30日,青岛市即墨区正式跨入“区时代”。五年,是时间刻度,更是奋斗标尺:这五年,即墨聚焦实体经济发展,瞄准“四新经济”招大引强,促进传统产业升级蝶变,新旧动能转换蹄疾步稳;这五年,即墨加快融青步伐,城市更新全面提速,城市品质提档升级,民生福祉持续增进……

千年古城,繁荣商埠,实力强区,蓝色高地,当一张张“新名片”闪耀在这座城市,看到一个跨越的即墨的前行步履,一个崛起的即墨的强健身姿,一个奋进的即墨的高远视野。

筑牢实体经济基石

日前,由国家相关部门主办的第二十二届中国国际投资贸易洽谈会发布《中国投资热点城市》报告,公布了18座投资热点城市和区域,即墨区成功入选,被寄语“争当胶东经济圈一体化新引擎”。

这个看似点赞即墨营商环境的“新标签”,其实是对交通区位、政务环境、经济实力、辐射带动作用、未来发展潜力等全方位的认可。这无疑得益于即墨区持续壮大实体经济带来的经济高质量发展。

日前,奇瑞汽车青岛基地仅用17个月就实现了星途M38T首台白车身下线,创造了奇瑞工厂建设史上的加速度。目前,奇瑞乘用车四大车间完成主体建设,奇瑞零部件产业园正在引进建设,16个产业链配套项目落户青岛,展现了奇瑞汽车强大的品牌影响力。

伴随着一辆红色奥迪A3从生产线缓缓驶出,一汽-大众华东基地第100万辆“即墨造”轿车下线。从2018年第一辆宝来到如今的第100万辆车下线,一汽-大众华东基地只用了4年多时间,华东基地也成为了一汽-大众率先实现100万辆的工厂。目前,一汽-大众华东基地累计产值达到900余亿元,缴纳税收超过70亿元,吸引近40家配套企业在青岛投资建厂,带动就业5万余人。

即墨汽车产业成为全省25个特色产业集群之一,正瞄准智能化、电动化、网联化、集群化方向,依托一汽-大众、一汽解放、一汽解放新能源、奇瑞四大整车生产基地,扩大商用车、乘用车、新能源车、专用车产能,加快向年产100万辆整车、传统能源和新能源汽车产值“双千亿元”的目标迈进,昂起全省汽车工业龙头。

不只汽车产业,五年来,即墨坚持把发展着力点放在实体经济上,加快推动产业高端化、集群化发展,打造以海洋经济为特色、数字经济为引领、先进制造业为支撑、现代服务业为配套的链群化、开放型现代产业体系。

2022年1月27日,青岛创新奇智科技集团股份有限公司在香港联合交易所主板正式挂牌上市交易,率先发行国内“人工智能+制造”的股票。

3月30日,创新奇智发布IPO后首份成绩单,2021年实现营业收入8.6亿元,同比增长86.3%,成为中国制造业AI解决方案市场较大的AI技术驱动型解决方案供应商。

创新奇智是即墨新一代信息技术产业快速发展的缩影。3年前,即墨没有一家芯片企业。泰睿思微电子来了,每月封测芯片4亿颗;青岛惠科量产,产能连续提升……如今,即墨逐渐成为青岛新一代信息技术产业高地,汇聚泰睿思、惠科等40余个项目。

一组数据彰显即墨区深耕实体经济,助力青岛打造北部经济隆起带的磅礴动能——规模以上工业企业达到544家、年产值百亿元级企业增至3家、上市企业从2家增至9家、瞪羚独角兽企业达到17家、15条重点产业链提质升级,工业互联网改造重点项目完成180个以上,41家过5亿元工业企业扩产扩能。

激活海洋经济动能

依海而生、向海而兴。海洋经济是即墨区最大的特色优势所在,也是最大的空间所在、潜力所在。五年来,即墨区坚定不移推进经略海洋,发挥蓝谷引领作用,服务青岛建设引领型现代海洋城市。

即墨区依托“关心海洋、认识海洋、经略海洋”的重要指示为战略指引和行动指南。在服务融入海洋强国战略布局中,借力青岛处于全省海洋经济龙头有利条件,打造海洋科技创新高地,当好海洋经济排头兵。

走进鳌山湾畔的青岛蓝谷,问海路依海而建。沿路前行,一大批国之重器、国之利器,如同一颗颗璀璨明珠,依次镶嵌在风景优美的海岸线上。

放眼全域,蓝谷可谓海洋科研机构较为集中、高端创新要素较为集聚的一片区域。先后引进、建设了28个“国字号”科研机构,25所高等院校在这里设立校区或研究(生)院,70余个国家、省、市级科技创新平台在这里落户。

这些“国字号”科研机构、高校院所、科创平台在蓝谷聚力协同,推进海洋科技创新频创佳绩,源源不断地产出重大科技创新成果:透明海洋、海底发现、蓝色生命、健康海洋、海洋高端智能装备等重大科研任务稳步推进;“蓝色药库”开发进入快速发展期;全球领先的10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”交付运营、首批大黄鱼开捕上市;世界超大型自主航行的集装箱商船“智飞”号于今年4月正式投入运营;国内率先无人驾驶自主航行系统实验船“智腾”号成功下水……这股澎湃激荡的科技创新力量,正是即墨和蓝谷主动担当、服务海洋强国战略的底色和底气所在。

2022年以来,青岛蓝谷顶格成立科技成果转化指挥部,建立领导班子与高校科研院所负责人定期恳谈制度,并建立了“八个一”的科技成果转化机制——做实一个平台、对接一批科研院所、成立一批基金、做大一个联盟、挖掘一批应用场景、建设一批成果转化基地、做活一个品牌、打造一支队伍,打通科技成果转化的关键节点,优化科技成果转化流程。

顶层设计下,即墨促进科技成果转化的“一揽子”举措迅速出台:设立首期1亿元的产业引导基金,推动国家海洋技术转移中心实体化运作、市场化运营,以“平台+资本+基地+专业化服务”模式推进海洋科技成果本地产业化;促成企业提出需求、院所“揭榜挂帅”,院所研发成果、企业进行转化;擦亮“精益创业”国家双创示范基地招牌,做实“科创荟”服务品牌,发挥青岛海洋科技创新创业联盟等平台作用,推动产学研深度融合……

持续聚焦、久久为功,蓝谷在实现科研成果向生产力转化方面取得了显著成效:截至目前,已建成或投入使用的孵化载体26个,孵化面积超过50万平方米,认定国家孵化器1个、国家众创空间2个,被青岛市相关部门授予“海洋创新创业孵化基地”;工商登记注册企业超过7000家,其中国家科技型中小企业、高新技术企业、专精特新、瞪羚独角兽企业190余家。

开启加速融青新篇

撤市设区,即墨也开启了加速融青发展的新篇章。

以“建设特色鲜明宜居幸福的现代化新区”为目标,即墨迅速拉开塑造品质之城的大幕,而且路径清晰——通过各大组团、主干交通、产业对接和错位发展、功能互补等,实现与青岛同城发展、融合发展、互动发展。

围绕经济社会和民生事业发展,研究提出经济发展、城市建设、区域文化承载地建设、民政事业、医疗卫生、教育6个“三年行动计划”,全面推动经济社会转型升级、跨越发展。

民生提质也关乎城市品质。即墨区从衣食住行教医养等多方面增加居民的“获得感”:实施“三险合一”医保城乡统筹,加速完成“治、防、康、养、体”五位一体的大卫生、大健康格局;新建学校,改善办学条件,加快实现校校有食堂、操场全部塑胶化的目标;实行城乡公交2元一票制票价;城乡低保双线合一……

围绕区域融合,在空间布局和重大基础设施上加快互联互通,推进轨道交通建设,实现与青岛主城区和新机场快速顺畅连通。设区以来,即墨区加大基础设施配套力度,累计投资17.6亿元,建设道路267公里,改造桥梁19座,地铁11号线通车,地铁7号线二期开工。实施“品质即墨”绿化提升三年行动,城区绿地率提高到39.8%,建成开放25处城市公园和街头游园。改造老旧小区346万平方米,实施31个片区、2.4万户棚户区改造。累计创建市级以上美丽乡村示范村103个,入选国家城乡融合发展试验区。

新征程催人奋进,新使命重如千钧。即墨区将认真学习并贯彻落实国家决策部署,同心同向,担当实干,勇于创一流,争当排头兵,奋力走在前,全力推动即墨区经济社会高质量发展和城市能级提升,为加快建设活力宜居幸福现代化新区、争当胶东经济圈一体化新引擎、打造青岛新发展格局重要增长极努力奋斗。

(数据及图片来源:中共青岛市即墨区委宣传部、“发现即墨之美”全国网络摄影大赛组委会)